セラミックス 第60巻 10月号(2025年)

今月のオープンアクセス記事

今月の全PDFをまとめたファイルをダウンロードする (ファイル容量 54MB)

(ファイル容量 54MB)

(このファイルはサーバ容量・負荷の関係で発行から1年間のみダウンロード可能となっております)

表紙

フリーアクセス

和文目次

英文目次

表彰 第59回─2025年度

セラミックス貢献賞表彰

随想

セラミックス協会からの賜物 未来へつながる出会い

稲熊 宜之

特集 触媒の基礎~セラミックスと触媒

セラミックスは触媒化学の分野で触媒や光触媒として,あるいは触媒反応を補助する担体やイオン伝導体として大いに活用されています.しかし広い裾野を持つセラミックス研究には触媒化学に縁のない分野も多く,セラミックスの触媒作用についてはぼんやりとした理解に留まっているケースも多いのではないでしょうか.本特集は「なぜ金属酸化物の表面が触媒になるのか」「高い触媒活性や反応選択性を実現するにはどのような設計をすれば良いのか」といった基礎から最新のトピックスまでを,触媒化学の第一線でご活躍の先生方に解説していただくものです.触媒と光触媒について,ご理解を深める機会となれば幸いです. (特集担当委員:柳田さやか・布谷直義・加賀洋史・佐藤泰史)

■ 固体触媒から見たセラミックス

薩摩 篤

固体触媒では,金属触媒の担体(支持体),半導体光触媒,酸化触媒や酸塩基触媒のための金属酸化物など,多岐にわたってセラミックスが用いられる.本稿では幅広い分野におけるセラミックスと触媒の密接な関係と,セラミックスの化学的な機能面を重視する触媒研究者側の視点を紹介する.

■ セラミックスに触媒機能をもたせるには─スピネル酸化物を例に─

町田 正人

多くのセラミックス材料が固体触媒の構成成分として利用されている.本稿では,両分野において用いられるスピネル型酸化物を例にあげて構造と触媒作用の相関について述べるとともに,多成分化により性能向上した例について紹介する.

■ ゼオライトの触媒機能

片田 直伸

ゼオライトはイオン交換機能を持ち,対イオンをH+とするとブレンステッド酸性と触媒活性を発現し,細孔径や細孔入口径に由来する形状選択性を示す.これらは将来,CO2からの有機化合物製造の鍵となる.

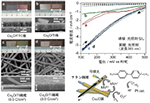

■ 新型ゼオライトの触媒応用へ向けた欠陥制御

窪田 好浩・稲垣 怜史

ゼオライト系の固体触媒開発において,安定性・耐久性や活性・選択性を向上させるために,欠陥の量的・質的な制御が極めて重要である.本稿では,新型ゼオライトの欠陥制御による高性能触媒の創製について紹介する.

■ 環境触媒のセラミックス技術

小澤 正邦

環境触媒は環境保全に役立つ触媒技術である.基材,コート層,触媒粉末,その組成構成まで,様々なセラミックス材料技術が貢献している.本稿では,排ガス浄化触媒に使われるセリアジルコニア系触媒とそのOSC作用,ナノ複合化担体,コート層,ハニカム設計技術に関する筆者の研究を紹介した.

オープンアクセス

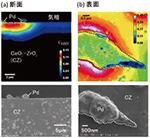

■ 同位体イメージングによる排ガス浄化三元触媒の酸素吸蔵可視化と解析

長澤 剛

ガソリン車の排ガス浄化に使用される三元触媒において,浄化性能の鍵となる酸素吸蔵・放出機構の解明を目的に,同位体ラベリングと高温反応のクエンチを組み合わせ,モデル三元触媒における酸素吸蔵分布を可視化した事例について概説する.

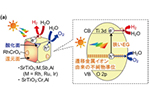

■ SrTiO3構造を利用した酸素貯蔵材料および環境触媒材料の開発

細川 三郎

SrTiO3のTiサイトを遷移金属種(Mn,Fe,Co)に置換することで優れた酸素貯蔵材料が得られることを見出した.最も高い酸素貯蔵能を示したCo置換型SrTiO3は優れた環境触媒性能も示した.

■ 固体酸化物形セルの水素極におけるNi/酸化物界面の濡れ性評価

松井 敏明

固体酸化物セルの水素極には,Niとイオン伝導性酸化物から成る多孔性のサーメットが使用されているが,運転中のNi粒子の移動や凝集が劣化要因として報告されている.本稿では,Ni/酸化物界面の濡れ性に着目し,界面相互作用を検討した例について概説する.

■ 光触媒とその機構─原理・形状・二種類の反応─

野坂 芳雄

光触媒がセラミックス材料とどのようなかかわりがあるかを考慮しつつ,半導体光触媒の原理から,その形状,そして,環境浄化光触媒と人工光合成光触媒の2種の反応機構について概説する.

■ 酸化物半導体電極の光電気化学特性

天野 史章

半導体電極を用いた光電極反応の利点を説明し,酸化物が光電極として機能するための要件,光電極の活性を高めるための考え方について概説する.多孔質拡散層を導電性基材とする酸化物半導体電極について研究事例を紹介する.

■ 太陽光エネルギーを有効利用できる水分解を目指した単一粒子型光触媒の開発

永塚 健悟・山口 友一・工藤 昭彦

半導体光触媒は,太陽光を利用した水分解によってグリーン水素を製造できる,簡便に取り扱いが可能な粉末である.本稿では,可視光に応答しながら,一つの光触媒材料で水を完全分解できる『単一粒子型光触媒』について解説する.

■ プルシアンブルー類縁体を電子伝達活性点とする新規可視光水分解系の構築

阿部 竜・冨田 修・鈴木 肇・二宮 晴高

本稿では,プルシアンブルー類縁体を光触媒表面に修飾することで,レドックス対の酸化を促進する表面活性点を創出する手法を紹介する.これまでは不活性と見なされてきた光触媒の表面活性化により,水分解系への適用範囲を広げ,水分解効率の向上に繋がることが期待される.

■ 光触媒やオゾン処理等を組み合わせた効率的な反応系のデザインと環境浄化への応用

落合 剛・濱田 健吾

本稿では,KISTECにて近年実施している,光触媒やオゾン処理等を組み合わせた効率的な揮発性有機化合物(VOC)分解反応系のデザインと,それを応用した空気浄化システムの可能性について紹介する.

セラミックスアーカイブズ 二次精錬用マグネシア―クロム質煉瓦

村上裕一郎

新 研究室紹介 北海道大学 電子科学研究所 薄膜機能材料研究分野 太田・片山研究室

太田 裕道・片山 司・ジョン アロン

ほっとSpring 世界に誇る日本のトイレ─INAXライブミュージアム『トイレの文化館』を訪ねて─

前浪 洋輝

くろすろーど セルビアの文化に触れて

牧 涼介