セラミックス 第59巻 12月号(2024年)

今月のオープンアクセス記事

表紙

フリーアクセス

和文目次

英文目次

随想

パイオニアとは

池末 明生

特集 陶磁器研究に関する最近の動向 ~公設試等における取り組み~

陶磁器は,トラディショナルセラミックスとして,その技術・技法によせられる関心は本協会ならではのものである.陶磁器の産地は日本各地にあり,本協会ウェブサイトでも「日本のやきもの」に関するページで詳細が紹介されている.特に産地においては,窯業試験場を源流とする公設試験研究機関が存在し,各地のさまざまな特色をもった陶磁器に関する試験・研究が行われている.陶磁器に関する特集はこれまでも定期的に組まれてきており,関心をもたれるトピックスである.さらに,2020年にはJISで「ボーンチャイナ製食器の洗浄に対する化学的耐久性試験方法(JISS2403)」が制定され,それに関連して陶磁器を食洗機で使用できるようにする検討も行われている.そこで本特集では,陶磁器研究に関する最近の動向を紹介する. (特集担当委員:吉岡朋彦・濱崎喜仁・前浪洋輝・立木翔治・中村真紀・小幡亜希子)

■ 誕生250年を迎えた笠間焼業界を支援する笠間陶芸大学校の取り組み

吉田 博和

茨城県立笠間陶芸大学校と笠間焼協同組合が,産地内未利用資源の活用に取り組み,笠間焼誕生250年となる2022年に新原料の販売開始に繋がった.当該研究のほか,人材育成など業界支援に関する取り組みを紹介する.

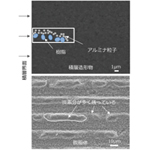

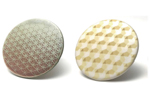

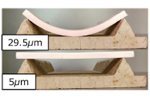

■ 光造形法を用いた陶磁器の三次元造形の試み

立石 賢司・尾畑 成造

我々はこれまで,光硬化樹脂中にセラミックス粒子を分散させた濃厚スラリーを作製し,光造形法を用いた積層造形,その後の脱脂・焼成により焼成体を得る方法に着目し,研究を進めてきた.本稿ではこれまでの研究で得られた知見を紹介する.

■ いぶし瓦中の鉄化合物の挙動調査

今井 敏博

いぶし瓦中の鉄化合物の挙動を調査するため,様々な種類のいぶし瓦を試作して人為的に色味変化させ,XPS測定による組成確認,XAFS測定による化学状態分析を行った.その結果,いぶし瓦中の鉄化合物の構造は焼成温度に依存しており,この構造の違いが,その他の要因より色味変化に影響を与えている主たる要因である可能性が高いことが分かった.

■ 輸出陶磁器の希少加飾技法「凸盛り」の瀬戸焼製品への活用

長谷川恵子

名古屋輸出陶磁器の希少加飾技法「凸(でこ)盛り」は,非常にユニークで装飾効果が高い.瀬戸産地での活用に向けて,本技法の詳細を把握解明し,産地の色釉や各種加飾との組み合わせ等による新規凸盛り加飾により,瀬戸独自の新しいイメージの装飾品等を試作提案した.

■ リチア系耐熱陶器の今後の展望

新島 聖治・谷口 弘明

近年,リチウム資源の獲得競争の激化に伴い,リチア系耐熱陶器の原料であるペタライトを取り巻く状況が大きく変化した.本稿では,リチア系耐熱陶器の持続可能な製造を目指した最近の取り組みを紹介する.

■ 3D技術の活用による干支置物の復刻

植西 寛

陶磁器製造へのデジタルファブリケーション活用の一例として,収蔵品のミニチュア復刻版作製に取り組んだ内容について紹介する.

オープンアクセス

■ 京焼・清水焼業界支援における研究開発と実用化事例

鈴木 芳直・稲田 博文・荒川 裕也・高石 大吾・岡崎 友紀

現在,全国的に窯業原料の枯渇化や供給不安定化が問題となっている.京都における持続可能な陶磁器製造に向け,業界の喫緊の課題に対応した研究開発や,伝統と先進の融合による新技術の研究開発について,実用化事例と併せて紹介する.

■ 愛媛県産業技術研究所窯業技術センターにおける砥部焼に関する取り組み

大塚 和弘

愛媛県産業技術研究所窯業技術センターでは,これまでに県内の陶磁器産業に向けた各種研究・支援を実施してきた.今回は,近年の支援事例を中心に,当センターにおける陶磁器(特に砥部焼)研究の取り組みを紹介する.

■ 新規陶磁器材料の用途開発に関する研究

嘉村翔太郎

当センターで開発した世界最高強度磁器及び高精度陶磁器について,食器以外の応用可能性を調べるため各種物性試験を行った.高精度陶磁器について,製造条件と気孔の関係を調べ,低温焼成でも十分な気孔を得られるような改良を行った.本稿ではその一端を紹介する.

■ 陶磁器製造工程における可視化の取組み─技術の伝承に向けて─

河野 将明・吉田 英樹

長崎県の陶磁器産業は主に日用食器を製造しており,その製造工程は分業体制で行われ,各工程の製造技術は技術者の経験と勘に頼るところが大きい.そこで製造工程の可視化に取組んだので紹介する.

■ ボーンチャイナの食器洗浄に対する耐久性と標準化

後藤 康博・杉山 豊彦

ボーンチャイナ製飲食器の上絵装飾の食器洗浄に対する耐久性と2020年に制定された標準試験法の内容などについて紹介する.

■ 栃木県内産地の現状と窯業技術支援センターにおける陶磁器産業支援の取組

星 佳宏

栃木県内の陶器産地の現状および窯業技術支援センターの支援内容について紹介します.当センターが実施した益子強化土・益子水簸土・益子赤土の3種を用いた陶器の業務用食洗機への耐久性に関する研究の取組事例も紹介します.

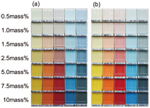

■ 食器洗浄機に対する上絵具の耐久性に関する研究

木村 裕之

九谷焼食器の食器洗浄機への対応について,九谷焼の特徴である上絵具の耐久性に関する研究について紹介する.

■ 化粧土を用いた炻器の食洗機耐久性向

立木 翔治

炻器(せっ器)質の食器について,家庭や調理場で近年普及が進む食洗機に対応するため,素地表面に「チャラ」(化粧土)を被覆させて,吸水性の低下及び耐久性の向上を試みた.炻器質特有の風合いを損ねることのない艶出しチャラを被膜させた結果,3%程度あった吸水率が0.7%まで低下し,洗浄後の匂いの残留防止に効果が期待できることがわかった.また,実際の業務用食器洗浄機を用いて500回の繰り返し洗浄を行った前後の重量の変化は0%であり,割れや欠けは認められなかった.

■ 日本のやきもの HP制作の顛末

水上 和則

2005年8月からおよそ9年間かけて,情報委員会でHP作成を行った.伝統的《やきもの》をできるだけ易しく,万遍なく紹介する目的である.各窯業地へのアンケートや実際に足を運んで調査した.2008年5月に公開し修正を経て,以後多くの方々に利用されている.

この人にきく

篠﨑 和夫

新 研究室紹介 京都工芸繊維大学 無機材料設計学研究室

細川 三郎

くろすろーど シリコンバレー滞在記

小池 章夫

セラミックスアーカイブズ 窒化ケイ素絶縁放熱基板

兵藤 浩之